広大な国土と多様な文化が特徴となっている国では、医療制度と健康政策が常に社会的な注目を集めている。とりわけ、この国のワクチン政策や医療体制は他国と比較して独自性があり、時代の変化に合わせて課題と対策が重層的に展開されてきた。この国の医療制度は主に民間主導で整備されてきた経緯があり、州ごとの裁量が大きいことが最大の特色といえる。このため、医療サービスの質やコスト、アクセスのしやすさには地域差がある。特にワクチン接種に関しては、公共部門と民間部門の役割分担が複雑で、学校や保育施設ごとに義務付けられている予防接種の種類も州ごとに異なる状況が続く。

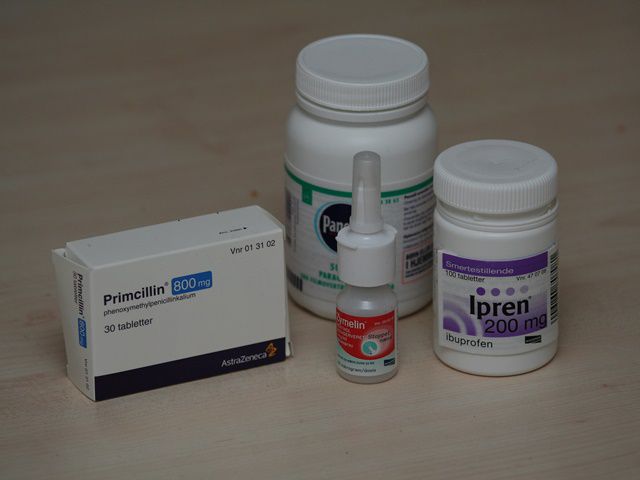

予防接種に関しては、幼児期に実施される定期ワクチンの種類や接種時期が行政や家庭の裁量によって選択されてきた背景がある。この国では、細菌性疾患やウイルス感染症の予防に向けて幅広いワクチンプログラムが設けられており、行政機関が推奨するスケジュールに従って小児向けや成人向けの接種が積極的に進められている。たとえば、学校入学前には特定の疾患に対する予防接種証明が求められることが多く、これが社会的な健康意識の向上につながっている。一方で、ワクチン忌避という課題も根深い。科学的根拠に基づいた安全性や有効性に対し、一部には懸念を表明する声や、宗教・哲学的理由で拒否する人々も存在する。

このような事情から、集団免疫の維持や感染症流行防止の面でいくつかの社会的摩擦が生じてきた。そのため、行政や医療従事者による啓発活動や情報提供はますます重要視されている。医療体制全体を見ると、公的保険制度がないため、多くの人が民間の保険商品に加入して医療費を補っているのが実情である。低所得層や高齢者には国や州が一部負担する公的プログラムが用意されているが、それでも医療格差が完全に解消されたわけではない。ワクチン接種についても、保険の有無や所得水準が接種のしやすさに直結する傾向が見られる。

とくに都市部と農村部で医療施設へのアクセスの違いが出やすく、ワクチンの流通や管理面でも地域ごとの差が課題となっている。感染症対策としてのワクチン普及は、2009年の新型インフルエンザ拡大時や、その後の世界規模の健康危機の際に重要性を増してきた。迅速なワクチン開発と国民への無料接種プログラムが展開される中で、物流や冷蔵保存などのインフラ面にも投資が進んだ。大量生産への対応力や、大規模な臨床試験の実施といった分野では、民間企業と行政が協議しつつ柔軟な役割分担を展開した点も特徴的だ。この国で強調されるもう一つの点は健康リテラシーの向上である。

医療情報の発信元が多様化したことで、個人がどの情報を信じて行動すべきか判断する必要度が高まっている。そのため、行政機関や医療団体による根拠に基づいた情報提供に加え、メディアリテラシー教育や多言語対応が進められている。特定のコミュニティでは言語的・経済的障壁を持つ人々への掘り下げたアプローチが求められており、地域ごとのニーズに沿った保健活動が重視される。また、医療制度の将来についてはデジタル化や遠隔医療の導入、ワクチンの新規開発体制の整備など、暮らしと健康を守るための新たな技術革新が進展している。健康格差の是正や感染症流行の未然防止には、行政・医療機関・教育機関・市民の多角的連携が一層重要となっている。

ワクチンや医療サービスを「選択肢」として提示し、個人の自由意志と社会全体の健康利益の両立を目指す姿勢が評価されている。こうした方針が根付くことで、人権尊重も健康増進も並行して進められてきたが、今後は医療費や保険てん補内容の見直し、感染症との闘いにおける制度連携の強化、科学的根拠にもとづく健康施策の一層の普及といった課題に向けて社会全体が進化することが求められている。規模や歴史に根差しながら、変化を取り入れて柔軟に対応しているこの国の医療とワクチン政策は、今後も変わらぬ社会的関心の的であり続けるに違いない。広大な国土と多様な文化を持つこの国では、医療制度やワクチン政策が大きな社会的関心を集めている。医療制度は主に民間主導で発展し、州ごとの裁量が大きいため、医療サービスやワクチン接種には地域差が見られる。

ワクチン接種では、その種類や時期、義務の有無が州や家庭によって選択される点が特徴で、感染症予防のための幅広いプログラムが推奨されている。一方で、ワクチン忌避や宗教的・哲学的理由による拒否も存在し、社会的摩擦や集団免疫維持への課題が残る。医療費は公的保険がないため多くが民間保険への加入に頼っており、低所得層や高齢者には公的支援があるものの、医療格差は完全には解消されていない。特にワクチン接種のしやすさや医療アクセスは所得や地域性に左右されやすい。過去の感染症危機では、迅速なワクチン開発や無料接種、インフラ投資が行われ、民間と行政の連携が強化された。

また、情報が多様化する中で健康リテラシーの向上も課題となり、行政や医療団体による根拠に基づく情報発信、メディアリテラシー教育、多言語対応などが進められている。今後はデジタル化や遠隔医療の普及、イノベーションによる医療体制の進化、個人の選択と社会全体の利益の両立が期待され、さらなる制度改善と社会的連携が求められている。